2022/09/07 04:32

アイビー時代のマストアイテムといえばブレザー、それも最初はキャメルが決まりだった。「~ねばならぬ」の多いアイビールックだったが「形から入る」日本人の性格に合ったようで自分も一着目はお約束のキャメルを買った。その後VANからブルックス、ラルフへと変遷、前釦が3つから2つになりセンターフックベントからサイドベンツに変わっても肩だけはずっとナチュラルショルダーに拘っていた。

ナチュラルショルダーの直訳は自然な肩、誇張させず自然に見せる肩の作りを指すが実際は2種類あるという。①肩先点で袖付けをすることで生まれる自然な肩線(肩先点より外側で袖付けするドロップショルダーに対して使う)と②肩パッドを極力省いて自然な肩線になるよう軽く仕立てたもの。更に付け加えるなら③袖山がなだらかで盛り上がりのない肩線(ロープドショルダーに対して使う)の3点だろうか。

特に③のロープドショルダーは手縫いでないと不可能と言われる。なるほど工業用ミシンを発明したアメリカの既製服がナチュラルショルダーを採用したのも納得がいく。そこで今回はアメトラのキーワード、ナチュラルショルダーについて考察してみようと思う。

《アイビー時代》

(1) 元祖VANのナチュラルショルダー

ほぼ半世紀前のVAN特製キャメル色のブレザー。胴絞りのない3つボタン段返りにセンターフックベント、ナチュラルショルダーと「〜ねばならぬ」が全て揃った王道の1着だ。このジャケットを買う時は「肩に合うかどうか…」店員に見立てて貰った記憶がある。一時期は「つんつるてん」と揶揄されたがバブリーなワイドショルダーは消え、ナチュラルショルダーは今も健在だ。

(2) 肩先の作り

IVYに詳しい慶伊道彦さんによると「シャツ式の片返しで袖山を付けず、肩先に補強用のステッチが入ったナチュラルショルダー(写真を参照)は肩が自然と前に落ちる実用的な作り」とのこと。日本人の骨格はもともと肩が前に出て猫背になりやすい前肩が特徴、自分も前肩気味なだけにナチュラルショルダーが合ったのだろう。

【参考資料①】

VANに合うシャツ

残念ながらVANのシャツは手元にないので現役VAN時代を知る鎌倉シャツのボタンダウンを用意した。襟のロール具合などVAN時代のこだわりが詰まったシャツは本家ブルックスブラザーズに負けていない。マンハッタンのマディソンAveにも店舗を構えた鎌倉シャツだが今はどうなっているのだろう…。

(3) VANの小物

こちらはVANのウールキャップ。1954年の創業から拡大成長したVANが1978年に突如倒産したのは「売れないものを作り続けた」ことに尽きるという。尤もそのおかげで小物のイロハも学べた。好きで買ったブラックウォッチのハンチングだが「売れ筋じゃない」ことは想像がつく。何しろ本場英国のLock&Coでさえ扱っていないくらいだから…。

(4) レジメンタルタイ

IVYのネクタイといえばレジメンタル(レップタイ)。ストライプが「右上がり」か「右下がり」かに分かれ、英国式はノの字の「右上がり」と覚えるらしい。用意したのは米国式の「右下がり」だが左端のみ英国式の「右上がり」。勿論米国製ブルックスの#1ストライプだ。当時の親会社は英国のマークス&スペンサー、なんと米国のレップタイまで英国調に変えさせたようだ。

《アメリカントラッド》

(5) 国産の3つ釦ジャケット

VANの倒産もあってアイビー熱が落ち着くと自然に「アメリカントラディショナル」に移行。とはいっても1979年上陸のブルックスブラザーズは高根の花、まずは国産のトラッドブランドを愛用した。アメトラ度数高めのジャケットに選んだのはチャコールのヘリンボーツイードジャケット、胸ポケットがパッチから箱タイプに変わり大人の雰囲気を感じた。

(6) 肩先の裏側

背抜き仕立ての裏地をめくって肩の作りを調べるとごく薄いパッドが見える。メンクラでは「肩パッドのないナチュラルショルダー」と書かれていたが実際は薄い肩パッド入りも多かったようだ。因みにVAN時代の前ボタン間隔は12~13㎝が鉄板、日本のブランドらしくトラッドな上着の黄金比はどのメーカーもきっちりと守っていたようだ。

(7) 外羽根のプレーントウ

ジャケットは大同毛織(当時)のブランド「ニューヨーカー」。今やブルックスブラザーズジャパンを連結子会社化したダイドーリミテッドの前身だけあって当時からトラッドなⅠ型ジャケットはお手のものだった。一緒に写る靴は間もなく30年が経つ外羽根のコードバンプレーントウ。昔のAldenらしく、履き込みと色褪せでドングリ色に変わっている。

【参考資料②】

プレーントウを履く

塗料が剥げてアルミがむき出しの外鳩目やストームウェルトではなく通常のグッドイヤーウェルトなどオールデン990との違いが目立つブルックス別注モデル。つま先はだいぶ減っているので修理に出す必要がありそうだ。それに雨模様の日も平気で履いていたせいかアッパーの染みも目立つ。一度フルメンテナンスに出すのも良いかもしれない…。

〜ブルックスブラザーズの時代〜

(8) 本場のI型ジャケット

1980年代になるとようやくブルックスブラザーズ買うようになった。写真は10年後、念願かなってNYのマディソン本店を初訪問した際トラッドな3つ釦のモデルを探して購入した一着だ。当時の流行はラペル広めだったのかナチュラルショルダーこそ健在だが日本のトラッドブランドより大ぶりなラペルやウェストの絞りが目に付いた。

(9) ショルダーライン

日本製の上着より肩幅の広いアメリカ製ジャケットだったが前肩処理がなされていないのかツキジワが出ることも多かった。フィッティングルームに立つと背中の皺をクリップで挟み「そのまま脱いで…」といわれる。「いつ帰国するか…」と聞かれ答えると大抵中一日で「背巾を出したり袖幅を広げたり」しながら上手く補正してくれた。

(10) 肩線

製造と販売をともに手掛けるという伝統をもつブルックスブラザーズだが自社工場としてサウスウィックを傘下に収めるのは2008年、それ以前はカスタムや最上級ラインをマーチングリーンフィールドが、レギュラーラインをサウスウィックが受け持っていたようだ。こちらはサウスウィック製、肩の縫い目を後ろにずらしているがミシンを多用した仕上げだ。

製造と販売をともに手掛けるという伝統をもつブルックスブラザーズだが自社工場としてサウスウィックを傘下に収めるのは2008年、それ以前はカスタムや最上級ラインをマーチングリーンフィールドが、レギュラーラインをサウスウィックが受け持っていたようだ。こちらはサウスウィック製、肩の縫い目を後ろにずらしているがミシンを多用した仕上げだ。【参考資料③】

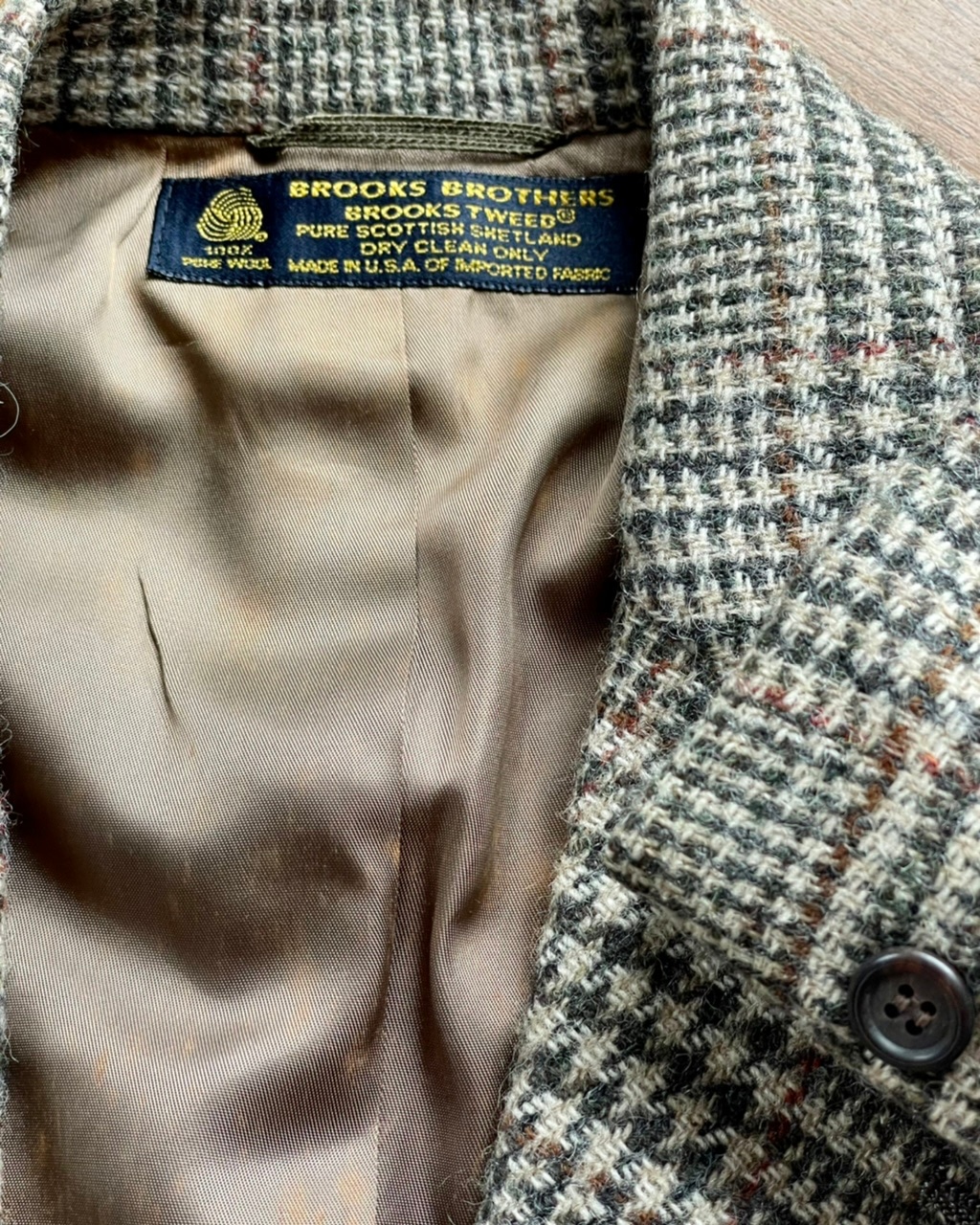

ブルックスツイード

創業者の妻がスコットランド出身ということでスコットランドつながりの多いブルックスブラザーズ。正式なシグネチャータータンを持っていたり専用のツイードを織らせたりしていたのも納得だ。ブルックスツイードと名乗った生地はシェットランド産、ツイードとしては他と比べて軽く暖かいのが特徴らしい。それを生かして軽快なジャケットに仕上げている。

【参考資料】

ペニーローファー

ブルックスブラザーズの靴についてはアランフラッサーも著書『Style and the man』で言及している。中でもE.グリーン製造のピールを取り上げて絶賛していた。だがコロナによる経営破綻前からオールデンとの関係を清算し、再建後はピール(英国製)ネームの靴も取り扱いを止めたブルックス…オンラインショップの品数も一気に整理され見応えは今一つだ。

(12) 本場のボタンダウンシャツ

90年代はボタンダウンシャツの仕様が前6つ釦から7つ釦に変更された時期。ゆったりとしたブラウジングスタイルのクラシックBDシャツにスリムフィットが登場した。タグはMakers表記の古いタイプで縫製はアメリカ製、ただし生地はロイヤルオックスフォードとアップグレードしていた。もっとも肝心のフィット感はスリムといいつつ結構大きい。

【参考資料】

メイカーズのネクタイ

200周年を迎えたブルックスも後半は経営問題に揺れ動いたようだ。ブルックスのタイひとつ見ても左の1996年と右の1990年の間僅か6年で大きく変化している。1818年の創業一族経営⇨ガーフィンケル(1946年)⇨アライドストア(1981年)⇨マークス&スペンサー(1988年)⇨クラウディオヴェッキオ(2001年)⇨オーセンティックブランズグループ(2020年)と目まぐるしく変わっている。

(13) アメリカ製コットンスーツ

こちらは1995年頃のコットンスーツ。いわゆるⅠ型のサックスーツだが長めの着丈や深いVゾーンに低いボタンスタンス、広い肩幅など当時の流行を敏感に反映している。日本のトラッドブランドがボタン間隔やボックスシルエットを頑なに守っていたのに対して英国のマークス&スペンサーは米国の伝統を容赦なく変えた…そんな印象を持ったものだ。

(14) ショルダーライン

どちらも3つ釦段返りのⅠ型スタイルに薄いパッドの肩先。だが1995年のジャケットはドロップショルダー気味。袖山の盛り上がりがない肩線はナチュラルショルダーを守っているがイタリアンなワイドショルダーの影がちらつく。当時はCIによるロゴ変更の真っ最中、マークス&スペンサーの経営時は波乱万丈という印象しかない。

(15) ロングウィングチップ

アメトラな靴と言えばタッセルスリッポンやペニーローファー、外羽根のプレーントウなど色々あるがIVY世代は「おかめ靴」がまず頭に浮かぶ。ロングウィングチップを指すが写真はNYのオールデンマディソン購入品。日本代理店との関係なのか日本への輸出に応じないオールデンショップも多く、いつもアメリカ在住の親戚が帰国するタイミングでキャリーをお願いした。

【参考資料】

ウィングチップを履く

日本のトラッドな靴といえばリーガル。フローシャイムのケンムール似のウィングチップは今も健在だが最近は専らオールデンを履いてしまう。リーガルのウィングチップはおかめ靴のあだ名のとおりややずんぐりむっくり…すらっと伸びたオールデンは足元をスマートに見せてくれる。カーフ素材もあるがヴァンプ部分に深い皺の入るコードパンは別格だ。

(16)マーティングリーンフィールド製

1995年のブルックスブラザーズ最上級ライン、ゴールデンフリースのブレザー。こちらは2つ釦に胸ダーツ入りと従来のⅠ型サックスタイルとはがらっと雰囲気が変わる。1996年発売のStyle and the man(アランフラッサー著)によるとゴールデンフリースはブルックリンのマーティングリーンフィールドが手掛けていると書かれている。

(17) 上衿のステッチ

ミシンを使った上衿裏の補強ステッチ。機械縫いながらこれはこれで手間のかかる工程に思える。当時のブルックスブラザーズはオウンメイク=MAKERS(最上級)を頂点に346(現在はアウトレット専用品)、ブルックスゲイトの3段階に分かれていたようで、カスタムメイドやオウンメイクといった最上級ラインにはこの補強ステッチが入っていた。

(18) ゴールデンフリース

MAKERSから替わって新たに付けられたゴールデンフリースのタグ。確か生地はロロピアーナのスーパー120’sだったと思う。左胸ポケットの内側にはミシンのイラストが描かれた先代から新しいユニオンチケット(ACTWU)になっている。このチケットは1976年~1995年まで使用されていたので写真のブレザーは新ユニオンチケット最終期のゴールデンフリースということになる。

【参考資料】

黒のローファー

黒のローファーはスーツには合わないしジャケパンスタイルなら茶が良いし…と靴棚の肥やしになりがちだが、アメトラなブレザールックだと俄然相性が良くなる。写真はトムラストのアンラインドペニーローファー。肉厚で艶のあるのブラックコードバンは見るからに良質な靴だと分かる。大雑把な作りと言われるオールデンだが、この靴は最高の出来栄えだ。

(19) カスタムメイド

こちらは1985年製のブルックスブラザーズ。みて分かるとおりカスタムオーダーものだ。3つ釦のようで2つ釦だったりダーツ入りの前身頃だったりと注文主のこだわりが満載。上下の間隔が開いたチェンジポケットやウェルトシームなどラルフローレンを彷彿とさせる。最上級ラインらしくマーティングリーンフィールドによる仕立てのようだ。

(20) ショルダーライン

オーダー品らしく身頃にダーツを取りウェストを絞った英国スタイルだが肩はブルックスブラザーズのアイコン、ナチュラルショルダーに仕上げている。オーダー品らしくハンドを多用しているようで肩先を摘むと薄いパッドや袖山を綺麗に見せるたれ綿が僅かに入っているようだ。それでもロープドショルダーのサビルロウジャケットとは触った感触も着心地も重さも違う。

(21) メイカーズのタグ

MAKERSの文字が織り込まれたタグも手で縫い付けるのがカスタムの証…。ゴージのはしご掛け(手縫い)やフラワーホール、前身頃のボタンホールや胸の箱ポケットなどスーツのランクでいうとナンバー6に近い雰囲気がある。因みにマーチングリーンフィールドの創始者は現在のウクライナ生まれ、ホロコーストを生き抜いてアメリカに渡ったそうだ。

(22) ハンドワーク

こちらはリアルワーキングカフ、本開きの本切羽だ。アメリカントラッドらしく袖先は2つ釦だが手縫いの穴かがりがレディメイドとの違いをさりげなく主張している。マスターテイラーとしても名高いマーティングリーンフィールドはアイゼンハワー、ビルクリントン、リンドンジョンソン、ジェラルドフォード、バラクオバマ、ドナルドトランプの衣類を手掛けたそうだ。

(24) 襟裏のステッチ

(17)の2つ釦ブレザーでも見かけた上衿裏の補強ステッチ。マーチングリーンフィールドの十八番なのだろうか…アメリカに移住したグリーンフィールドは衣類製造会社にフロアボーイ(使い走り)として採用されるもテイラー技術が評判を呼びやがてアイゼンハワーに服を提供、30年後には昔雇われた会社を買い取ってマーティングリーンフィールドと命名したとのこと。正にアメリカンサクセスストーリーだ。

(25) チャッカブーツとの相性

ツイードジャケットとウールパンツの組み合わせと来れば足元はアンクルブーツ。それもチャッカブーツがピッタリ。ナチュラルショルダーに合わせてここはアメリカ製のチャッカブーツを履きたいところ。こちらも雨に遭って斑点模様が残っているAldenだがまだまだ現役、厚手のソックスと合わせて信州の田舎でもせっせと履いている。

【参考資料】

チャッカブーツを履く

手持ちのオールデンでは2番目に古いチャッカブーツ。海外駐在時にオールデンオブカーメルから取り寄せたものだ。当時はいつもの英国サイズから換算して頼んだら結構大きくてびっくり…もっとも秋冬専用の靴なので厚手のウールソックスを履けば結構上手く収まる。帰国してからもう一足頼んだら日本へはの発送はできないと言われてがっくりしたことを思い出す…。

アイビーから始まったファッションへの興味はアメトラへから途中イタリアのデザイナーものに寄り道しながら英国スタイルに到達。最近は再び原点のアイビーに回帰しつつある。思い返せばロンドンで最初にスーツをオーダーした頃からナチュラルショルダーが好みだとテイラーに言い続けてきたと思う。原点回帰の火種はその頃から培われてきたのかもしれない。

久しぶりに日本のブルックスブラザーズを覗いたら3つ釦段返りで胴絞りなし、ナチュラルショルダーのブレザーを見つけた。アメリカ本国とは別の経営となったブルックスジャパンは本国が凡庸なブランドになりつつある今、最後の砦かもしれない。さらに嬉しいのはVAN時代には存在すらしなかったビームスやシップスがIVYを高い熱量で再現しようとしている動きだ。

今宵は久々にTAKE IVYでもめくってみようか…。

By Jun@Room Style Store