2024/04/14 15:24

初日は雨にもかかわらず高松の市内巡りを強行、早々と靴は濡れてしまったが予定どおり高松駅から列車で高知を目指した。四国山地を超える頃には靴も乾き始め、外を見ると晴れ間も時折見える。名勝地の大歩危・小歩危を車窓から堪能しつつ高知には定時に到着。流石は世界に誇る日本の鉄道だ。お陰で高知のナイトライフを満喫できた。

翌朝の高知は雲一つない快晴。ホテルで一番に朝食を済ませチェックアウトまで市内を散策した。本当は桂浜など行きたい場所も色々あったがこの日の目的地は松山市の道後温泉。しかもレンタカー移動ということで車も予約している。せっかく四国まで来たのに「なんか慌ただしいな」と思いつつ高知散策を早めに切り上げ松山へ向かった。

そこで今回は早朝の高知観光から道後温泉へ向かう道中を紹介しようと思う。

※扉写真は土電(土佐電)

(1) 快晴の高知城①

限られた時間で訪れたのは高知城。幸い早朝ということもあって観光客は誰一人いない。まさに「早起きは三文の徳」だ。この高知城は現存12天守のうちの一つ、しかも天守だけでなく本丸御殿も現存している。これは全国でも高知城だけだとか…。高知に来たら必見の場所だというのも頷ける。

(2) 天守を目指す

往時を偲ばせる小道。天守に向かって緩やかに上っている。高知城は瓦や壁の色が鷹の羽の色に似ているので鷹城とも呼ばれるそうな。秀吉に仕えていたが関ヶ原の戦いでは徳川方につき、居城(掛川城)を提供するなどその功績が評価された山内一豊が土佐国を与えられ1601年に着工、1611年にほぼ完成したとある。

往時を偲ばせる小道。天守に向かって緩やかに上っている。高知城は瓦や壁の色が鷹の羽の色に似ているので鷹城とも呼ばれるそうな。秀吉に仕えていたが関ヶ原の戦いでは徳川方につき、居城(掛川城)を提供するなどその功績が評価された山内一豊が土佐国を与えられ1601年に着工、1611年にほぼ完成したとある。(3) 天守

鉄門跡から天守を見上げた様子。よくもこれだけの石を積み上げたものだ。しかも僅か11年で完成させたというのだから当時の人々のパワーに圧倒される。左端に散歩を楽しむ人が写っている。もう1人方トレーニング中の人とも出会ったがどちらも先に「おはようございます」と挨拶を交わしてくれた。おかげで朝から気分が良い。

(3) 天守

場内の松は剪定されて写真映えが良い。なんだか銭湯絵のようにもみえる。これが見学可能な時間帯だったら大勢の観光客が訪れるに違いない。それにしても前日の悪天候が嘘のように雲一つない快晴、もし悪天候で飛行機が引き返していたら拝めなかった景色だと思うと幸運に感謝したくなる。

場内の松は剪定されて写真映えが良い。なんだか銭湯絵のようにもみえる。これが見学可能な時間帯だったら大勢の観光客が訪れるに違いない。それにしても前日の悪天候が嘘のように雲一つない快晴、もし悪天候で飛行機が引き返していたら拝めなかった景色だと思うと幸運に感謝したくなる。(4) 服を着替える

ホテルに戻りチェックアウト前に着替えを済ませる。アウターの下はブルックスの復刻6ボタンBD…馴染みのクリーニング屋で糊付けプレスして貰ったもの。旅行先はパリッとしたシャツが気分だ。デニムもライトオンスのRRLに履き替えて肌寒くならないよう念のためマフラーも用意。

ホテルに戻りチェックアウト前に着替えを済ませる。アウターの下はブルックスの復刻6ボタンBD…馴染みのクリーニング屋で糊付けプレスして貰ったもの。旅行先はパリッとしたシャツが気分だ。デニムもライトオンスのRRLに履き替えて肌寒くならないよう念のためマフラーも用意。(6) 乾いた靴

今回の旅のお供はナイキ傘下のコンバースCT70。クッションの効いた中敷による快適な履き心地はメイドインジャパンのコンバースJPにはないもの。雨の高松市内を歩いてかなり濡れたが翌朝はしっかりと乾いているのが嬉しい。最近は旅行に革靴を履いて行くこともすっかりなくなった。昔エドワードグリーンを履いて欧州旅行を楽しんだのが嘘のようだ。

(7) 車旅

高知駅前のレンタカー店を訪問。鉄道旅の昨日と違って今日は車旅だ。四万十川に沿って車を走らせ愛媛県の松山を目指す。因みに借りた車はスタンダードクラス。軽クラスの方が安いと思ったらホンダフィットが更に安いらしい。ニッポンレンタカーの会員なのでポイントを使い6時間借りると鉄道旅と同じ値段に収まる。

高知駅前のレンタカー店を訪問。鉄道旅の昨日と違って今日は車旅だ。四万十川に沿って車を走らせ愛媛県の松山を目指す。因みに借りた車はスタンダードクラス。軽クラスの方が安いと思ったらホンダフィットが更に安いらしい。ニッポンレンタカーの会員なのでポイントを使い6時間借りると鉄道旅と同じ値段に収まる。(8) 四万十川を目指す

途中日本一綺麗な川といわれる「仁淀川」を眺めつつ四万十町へと高速を運転すること2時間。四万十町中央ICを下りて国道381号を更に進む。四万十川に掛かる沈下橋が次々と現れ気分も高まる。途中「道の駅四万十とおわ」で休憩。地元の食材を使ったバイキングに惹かれたが毎週木曜日のみと巡りあえず。

途中日本一綺麗な川といわれる「仁淀川」を眺めつつ四万十町へと高速を運転すること2時間。四万十町中央ICを下りて国道381号を更に進む。四万十川に掛かる沈下橋が次々と現れ気分も高まる。途中「道の駅四万十とおわ」で休憩。地元の食材を使ったバイキングに惹かれたが毎週木曜日のみと巡りあえず。(9) テラスから四万十川を望む

手付かずの自然が残る川、そんなイメージの四万十川だが実際護岸率は僅か5%だという。天然うなぎが四万十川の名物なのもこの護岸率と大いに関係あるようだ。護岸率が61%の球磨川や45%の緑川(共に熊本県)では天然うなぎの漁獲量が大幅減なのに対して四万十川は僅か1%だとか…

(10) 四万十ポーク

とおわのランチメニューはどれも地元の食材にこだわっている。高知県は生姜の生産量が日本一、しかも四万十市がその中で生産量1位だとか。地元の生姜で味付けした四万十ポークを味わう幸せよ。因みに写真のうどんも地元の毛利製麺を使用しており出汁も讃岐のイリコに対して高知はカツオ…と違いは明確だ。

(11) 予土線

ランチ後は近くの半家(はげ)駅を訪問。平成28年に廃線となった北海道の留萌本線の増毛駅と共に薄毛や脱毛に悩む人の間でネタになった駅だ。半家➡︎増毛のキップを買って願をかけたとか…。国道沿いにある駐車場に車を停めて道路を渡ると写真の案内板が見える。あとは階段を登れば無人の半家駅に辿り着く。

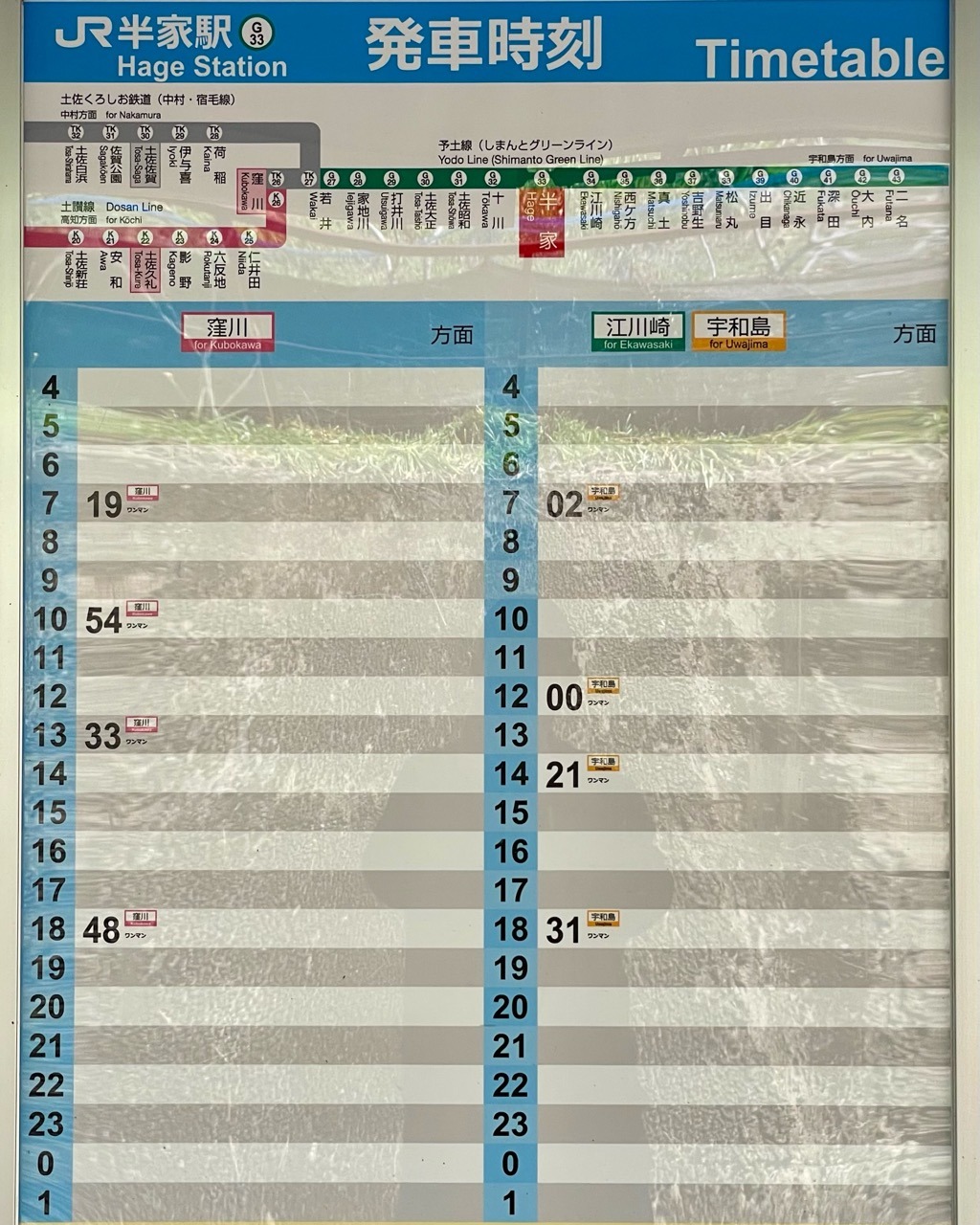

(12) 時刻表

因みに半家駅の時刻表を見ると停まる列車は一日に上下4本ずつ。せっかくなので13時33分の窪川行を待つことにした。伊予と土佐を結ぶ本来の「予土線」の他に「しまんとグリーンライン」の愛称がある。四万十川に沿って走る予土線だけに車窓はそざかし眺めが良いに違いない。

(13) 窪川行入線

定時に列車が入線。車内は子連れの旅行客や鉄道ファンと思しき客で結構賑わっている。ただし誰一人下りない。珍しい駅だからと下車したら最後、次の列車まで何時間も待つし駅付近には何もない。路線バスさえ通っていないのだ。因みにカラフルなラッピング車両は海洋堂ホビートレイン「かっぱうようよ号」。

(14) 列車を見送る

人の乗り降りがなくともしっかり停車。やがて警笛を鳴らして窪川へと出発する列車を見送った。全長76.3㎞の予土線2022年の輸送密度は一日平均220人とこの30年で6割も減少している。国は輸送密度1000人を存廃協議の目安にしており大幅に下回る予土線沿線の自治体は強い危機感を持っているという。

(15) 岩間沈下橋

半家駅を後に今回の旅のハイライト岩間沈下橋を訪ねた。高知でレンタカーを借りたのもここに来たいがため…トイレ付きの駐車場に車を停めて四万十川を見下ろすとこれぞ沈下橋という写真が撮れる。車以外に路線バスでもアクセスできるようなので路線バスの旅が好きな人はチャレンジし甲斐がありそうだ。

(16) 橋の上

駐車場から続く小道を下りて橋を徒歩で渡ってみる。写真では分かり難いが開放感はかなりのもの。端から川面を覗くと吸い込まれてしまいそうだ。度々氾濫する四万十川に対して初めから水没することを想定した沈下橋は流木等が絡まないよう欄干を設けず橋全体も水の抵抗を受けにくい作りになっている。

(17) 橋を渡る車

老朽化で通行止だったこの橋も2021年4月29日(GW初日)に3年5か月ぶりで開通したとのこと。当時の「コロナ禍が落ち着いたら観光客にも四万十の景色を見に来てもらいたい」というメッセージにこの橋への地元愛を強く感じる。帰り際に一台の車が橋を渡る様子を撮影。何気ないが絵になる。

(18) 道後温泉

沈下橋を満喫したあとは一路松山へ。宇和島から高速道路に乗りレンタカー会社の松山駅前営業所を目指すも返却時刻を少々オーバー、それでも追加料金なしで処理してくれた。松山駅から道後温泉行きの路面電車に乗って終点で下車、繁華街を歩いて奥まったところにある道後館がこの日の宿だ。

(19) 外観

軍艦のようなと称されるコンクリート打ちっぱなしの外観は建築界の大御所、黒川紀章が設計を手がけたという。広々としたロビーはもちろん温泉宿だけに大浴場や露天風呂も風情のある作りになっている。マッサージ付きのチェアが室内に完備されている。風呂上がりに使えば旅の疲れも一気に取れそうだ。

(20) 大浴場

早めに宿に着いたおかげでまずは食前に入湯。食後にもう一度入って最後は朝湯…と結局三度も温泉に浸かったことになる。お陰で前日からの強行軍で溜まった疲れもすっかり取れた。残念だったのが各部屋に用意されていたマッサージチェアを試すのを忘れたこと。次に泊まったらぜひ使ってみたい。

(21) 地ビール

食事時はまず地ビールで乾杯。頼んだのは道後ビールのケルシュ。通称「坊ちゃんビール」と呼ばれさっぱりとした味わいが特徴。続いて同じ道後ビールのアルトを注文、通称は「マドンナ」だそうだ。琥珀色の奥にほのかな甘みを感じる。このあとは松山の地酒飲み比べが待っている。

(22) 地酒飲み比べ

伊代(愛媛)県は東から南まで長く伸びる地形。東予、中予、南予に分かれるとか。各地の地酒をメニューに合わせて選んだ飲み比べにトライ。左から山丹政宗(東予)に桜うずまき(中予)と千代の亀(南予)。見た目は変わらねど味の違いが明確に感じられて楽しい。個人的には地元松山の桜うずまきが印象に残った。

2022年に四国を訪れた観光客の集計結果を見るとトップから香川県、愛媛県、徳島県、高知県の順。1位の香川県と4位の高知県は2.5倍も差がある。地図を見れば分かるが、徳島県は神戸淡路鳴門自動車道で、香川県は瀬戸中央自動車で、愛媛県は瀬戸内しまなみ海道でそれぞれ本州と繋がっている。

昔から四国への連絡口として実績のある高松を擁する香川県と空港設備の整った愛媛がワンツー、東京からフェリー航路のある徳島が続き、アクセス面で不利な高知が遅れをとってしまうのだろうがその反面手付かずの豊かな自然や食の宝庫として僅か1日だったが高知の魅力を堪能することができた。

次回は四国遊山の締めくくり、松山観光の様子を紹介してみたい。

By Jun@Room Style Store