2025/05/07 05:28

コロナ禍の2020年、ロンドンのジョンロブに注文した黒のタッセルローファーが紆余曲折を経て一昨日配達された。実に五年越しの納品ということになる。元々新型コロナが収束したらロンドンで受け取る予定が大幅に遅れたことが原因の一つだ。特に2020年3月に入国制限を実施したEUが7月には早くも解除したのに対して日本側の出入国制限はあまりにも長かった。

2023年春に渡航制限が撤廃、はやる気持ちを抑えてロンドンを目指した。コロナ前の2019年以来久々のジョンロブ再訪だ。夏季休暇なのかがらんとした店内で試着するとローファーの踵が抜けてしまう。木型があるとはいえ元々は紐靴用、それを採寸なしで修正するのはやはり無理があったようだ。取り敢えず受け取り帰国。通関手続きを済ませてから改めて送り返した。

その後は日本で再開された2024年3月のトランクショウで採寸し直しラストが完成した2024年11月の仮縫いから更に半年、ようやく靴が手元に届いたことになる。では早速最新のタッセルローファーを紹介していこう。

※扉写真は届いたばかりの小包

(1) 開封の儀①

デリバリーは国際小包でお馴染みDHL。当初の配達日は時間指定不可のため翌日の午前中を選んだが結局元の配達日に係員がやって来た。たまたま居たからよかったものの「明日のはずでは?」と聞いたら「急ぎになっているので」とのこと。エクスプレス料金を取る以上即配を優先したのだろうか…ともあれ開封することにした。

(2) 開封の儀②

いつものように箱の上を開けようとしたら勝手が違う。今回は横から開けるようだ。それにしても隙間のないぴったりとした段ボールは特注だろうか、中から取り出すのも手がかかる。これなら輸送中に中で靴箱が暴れてしまうこともないだろう。流石は天下のジョンロブ、デリバリーも配慮が行き届いている。

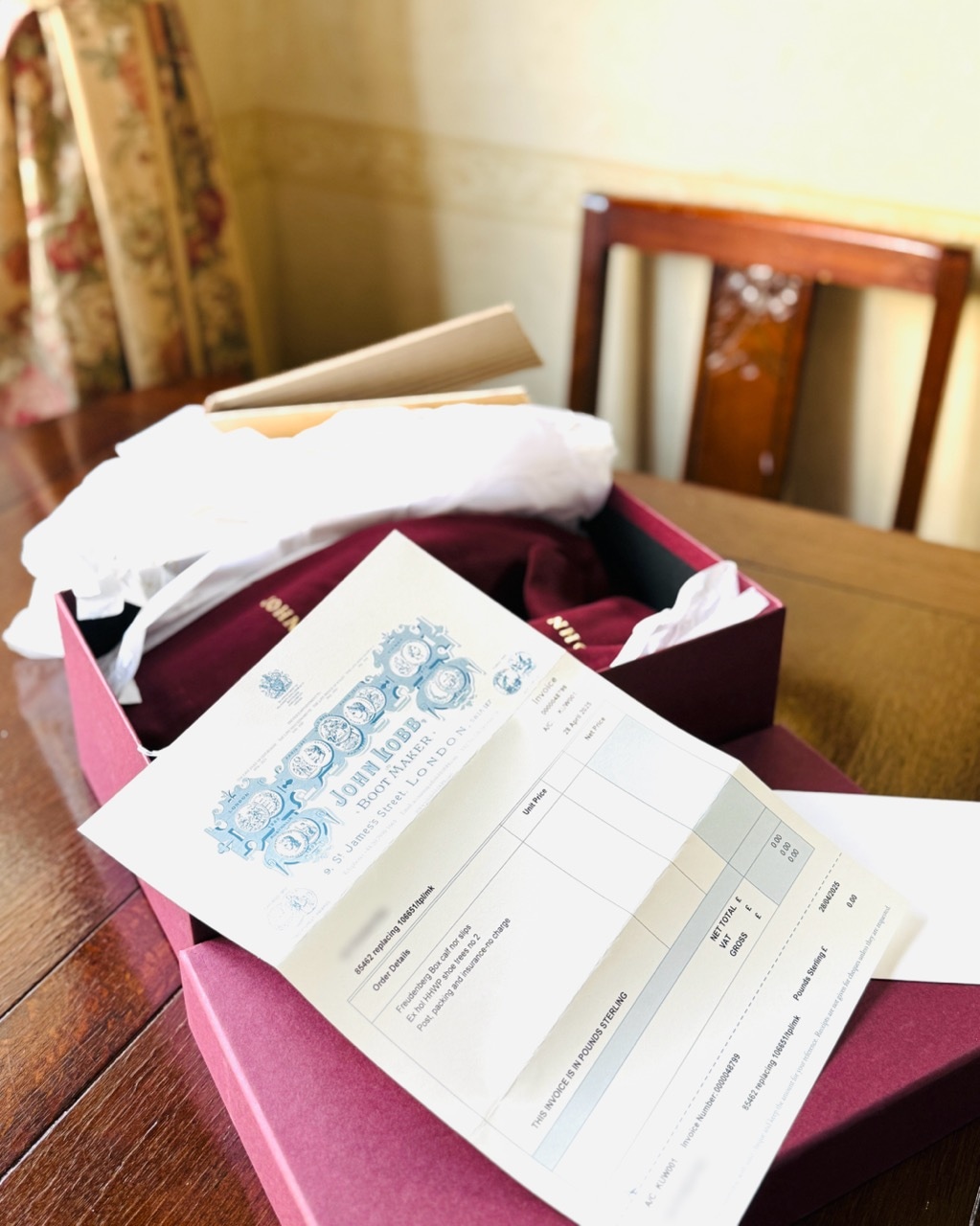

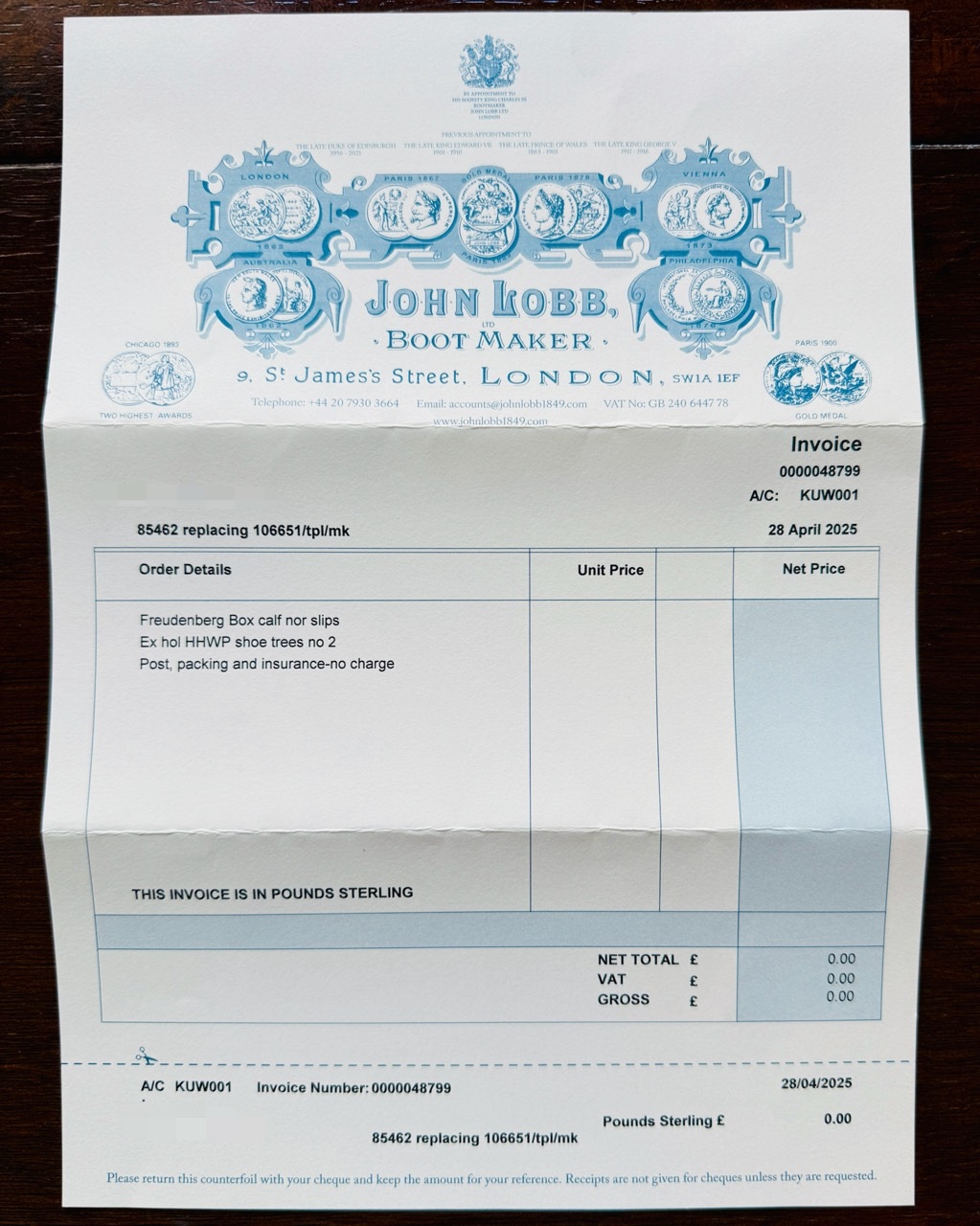

(3) 開封

同梱されていたインボイスの価格は0£、これならば関税は発生しない。2023年にロンドンから輸入した時点で関税と消費税を払ったが今回は果たしてどうか…気を揉んだが心配は無用だった。書類上はReplacementつまり交換と申告されている。なるほど今後靴を個人輸入する際の参考になりそうだ。

(4) インボイス

前回の2023年、DHLは1£を182円で計算したが目下のレートは1£が192円、1£あたり10円も余計に払うことになる。ただ関税率は日英EPAにより毎年引き下げられている。2023年は9.8%だったが2025年は8.2%…これだと前回と今回どちらが得だったかは微妙だ。

(5) ご対面

いよいよご対面。ややマットな黒革タッセルローファーが姿を現した。見た目はいたってノーマル…分かっていたとはいえ拍子抜けするほどだ。これを履いて靴屋を訪ねても「良い靴ですね~」なんて声を掛けられることもないだろう。本当は丁寧な仕事ぶりや希少なカールフロイデンベルグを使った究極の普通靴なのだが…。

(6) 靴の全体

東京で再採寸した際、サンプルシューズを指しながらショートノーズを頼んでいただけにクレバリー時代のローファーとは雰囲気がだいぶ違う。ボウタッセルローファーというくらいだからbow(ボウ)即ち蝶結びがポイント。だがロンドンからの長旅のせいか形が崩れている。一度解いて結び直した方が良さそうだ。

(7) ソールの仕上がり

ソールは半カラスにトウプレートを装着した標準仕様。ウェスト部分とヒールのトップリフトにはLOBBの文字が見える。確か出来上がった靴を見て当主が「ジョンロブの靴に相応しい」と判断したらその場で刻印が打たれる仕組みだったと思う。そういえばパリのジョンロブも同じ刻印が打たれている。

(8) ライニング

ライニングは久々の赤を指定。究極の普通靴といえどもどこかにビスポーク靴らしい特別感を加えたいもの。写真写りを気にして結び直した蝶結びは見栄えが良くなったようだ。以前クレバリーで同じタイプの靴を注文した際はボウの結び目を糸で縛っていた。今度自分でもやってみようか思案中。

(9) 現在のロイヤルワラント

最盛期はスリーロイヤルワラントホルダーだったジョンロブ。自分がオーダーした頃はエリザベス女王の夫デュークオブエジンバラと今のチャールズ国王(プリンスオブウエールズとして)のツーロイヤルワラントだった。今回は2021年のエジンバラ公逝去に伴いチャールズ国王のロイヤルワラントのみが掲げられている。

(10) フォクシング

有ると嬉しいフォクシング。本来はブルックスブラザーズ別注のオールデン製タッセルにしか見られない意匠だがティームはクレバリー時代のコンビローファーに続いて今回も取り入れてくれたようだ。きっと自分がアメリカンスタイル好きなことを知っていたからだろう…と勝手に想像している。

(11) ロールモカ

オールデンやクロケットなど既成のモカ縫いと違うのは盛り上がったロール部分がより細くて繊細なこと。特にピッチの細かなステッチが如何にも手縫い靴らしい。日本では「すくいモカ」或いは「つまみモカ」と呼ばれるそうだが既成靴だと機械縫いも多いとか。ビスポーク靴の場合は当然手縫いとなる。

(12) トウプレート

つま先に装着したトウプレート。AIによれば①つま先の減りを防ぐ②靴が長持ちする③見た目の劣化も防げるなどのメリットがある反面デメリットとして①見た目が変わる②取付費用の発生等が挙げられていた。確かに日本の注文靴屋だとプレート装着はオプションだがロンドンの靴屋は追加料金はない。

(13) 靴の左側

靴の左側を撮影してみたところ。これがカールフロイデンベルグなの?と思ってしまうが履き込んで靴墨を入れて磨きを繰り返すうちに黒光りしてくるはず。担当したティームは仮縫い時に「コバの張り出しが少ない出来上がり」を想定していたようだが敢えて普通のコバ仕上げをリクエストしている。

(14) 靴の右側

こちらは靴の右側を撮影したもの。前回と異なり殆どポリッシュしないまま出荷されたようだ。ここはひとつカールフロイデンベルグならではの輝き目指してプレケアに勤しむとしよう。因みに件のカールフロイデンベルグ黒革は①希少性②耐久性③皺の出にくさ④品質などいずれも高評価だ。手入れのし甲斐もあるというもの。

(15) プレケア①

まずは1909シュープリームでプレケア開始。補色の役割も担っているので全体に塗っていく。乾くのが早いので拭き取るのが結構忙しい。含まれているシダーウッドオイルが自然な艶を出しつつ保湿成分のあるラノリンに加えフッ化炭素樹脂による防水効果も期待できる万能クリームとのこと。

(16) 片足分のケア終了

ササッと左足(右側)だけコロニルで手入れを終えたところ。右足(左側)は手付かずなので両方を比べると違いが分かると思う。この後は鏡面磨きのステップが控えている。靴が新品のうちに鏡面磨きを施すことで①革の乾燥を防ぎ②足馴染みを良くする上に③傷や世越えれを防ぎ④寿命を長く保つそうだ。

(17) 鏡面磨き①

お次は鏡面磨きの番。ワックスはウェストン無色と写っていないがキィウィのパレードグロス無色がマイお薦めだ。忘れてならないのが冷水。鏡面磨きは塗布用の布を濡らすことでワックスが布と反発して革に浸透しやすくなる。特に冷水を使用すると乾燥がゆっくりなためワックスがすぐに固まらないそうだ。

(18) 第一回鏡面磨き終了

第1回目の鏡面磨きが終了。一遍にワックスの層を積み重ねるのではなく何回かに分けるのが効果的なそうだ。プロのシューシャイナーさん達は短い時間ですっぴんの靴から鏡面磨きまで持っていけるが素人はゆっくりを心掛けたいもの。焦って一遍に厚塗りしようとすると得てして上手く行かないものだ。

(19) 第二回鏡面磨き終了

こちらが追加で鏡面磨きを施した状態。開封の儀で見た時の素っ気ないアッパーはどこへやら…カールフロイデンベルグらしい光沢が出はじめている。「鏡面磨きは難しい」という声もあるらしいが①ワックスの下地を作る②何層も重ねる③塗る量は少なめに④履き慣れた靴から始めると良いそうだ。

(20) プレケア終了

日も暮れかけたが プレケアも無事終了。これでロンドンの三足にパリの三足を合わせて日曜を除く一週間のジョンロブ三昧が可能、パリ対ロンドンの履き比べもできる。元は本店と支店の間柄だった両店もパリ店を閉じる際エルメスに売却したことで袂を分かつ事となった。今回遠い親戚が一堂に会した感じだ。

遡れば戦前のビスポークシューメーカーは英国でも顧客の為に削った木型に安価な革で作ったモックアップシューズを用いてフィッティングを行っていたという。効率の悪さからやがて英国ではモックアップの過程を省略していったがパリのジョンロブは従来のやり方を踏襲…その結果同じジョンロブという名前ながらパリとロンドンは異なる進化を遂げてきた。

後発の日本ビスポーク界は採寸箇所を増やしフットプリントも併用しながら顧客の足をより詳しく解析、英国で廃れたモックアップシューズまで復活させてフィッティングに万全を期している。一方ロブロンドンのティームはコロナ禍で採寸不可能というハンデを背負いながら最初に作った紐靴用ラストとクレバリー時代の経験を頼りにローファー作りに挑んだ。

結果は緩かったがそこから再採寸して木型を削り、底付前のアッパーに足を入れた時のフィッティングの良さに正直感動すら覚えた。ジョンロブ独自の紙テープによる採寸は実にあっさりしたものだ。勿論フットプリントの道具もなければ日本のビスポーク職人が多用するモックアッププロセスもない。だが結果は日本式の懇切丁寧なやり方を遥かに凌いでいた。

今や世界靴作り選手権で優勝したり上位を占めたりと日本の手縫い靴職人の技術向上は目覚ましい。だが靴を作る技術と足にフィットさせる技術は異なる。見た目は良いし細部も丁寧、だがきつくて履けない、或いは緩くて中敷きを入れて凌ぐ経験者がいる。ビスポーク靴職人を名乗るならそうした声に背を向けず顧客が納得する靴を納品する必要があるだろう。

By Jun@Room Style Store