2025/05/15 00:43

AIに「ハンドソーンモカシンとは?」と問いかけると「ネイティブアメリカンの伝統に根差した豊かな歴史をルーツにもち、ローファーやボートシューズへ適応・進化する中でアメリカファッション史の重要な部分を占めるに至っている。」と回答した。アイビー世代ならバスのウィージュンやトップサイダーにセバゴ、デクスターやL.L.ビーン等々…次々と名前が出てくるだろう。

だがAIは続けて「ハンドソーンモカシンの聖地と言われたメイン州では主要な雇用主の靴産業がアジアの労働力の安さや消費者の好みの変化で劇的に縮小している」と冷静に分析している。当ブログでも「Made in Maineの靴」というタイトルで2022年にメイン州の靴作りの様子を伝えたがここでAIの助けを借りつつメイン州の現状を探ると様々なことが新たに分かってきた。

そこで今回は新着靴も交えながらハンドソーンモカシンの聖地を再び深堀りしてみようと思う。

※写真は1990年代のハンドソーンモカ縫いの靴

【参考資料】

~TAKE IVYから~

アメリカ版TAKE IVYよりプリンストン大学の学生達。足元は焦げ茶のハンドソーンペニーローファーだろう。素直に格好良いなと思ってしまう。自分も最後のアメリカ製Bassウィージュンを買って履いたがマッケイ式で軽いアンラインド仕様だけに素足履きもイケてしまう。ただ傷んで履けなくなるのも早かった記憶がある。

(1) アレンエドモンズ

まずメイン州に工場を持っていたアレンエドモンズについて"Why did Allen Edmonds close its Maine factory?"と質問してみた。すると瞬時に「製造コストの上昇とハンドソーン市場での競争に注力するためメイン州ルイストンの工場を閉鎖しドミニカ共和国の自社工場に移管した」と回答してきた。

(2) ランコート

更に"What had happen to Allen Edomnds factory in Lwiston, Maine after closing?"と質問すると「2006年の工場閉鎖後マイクとカイルのランコート親子が買収、2009年にランコート社を設立した」と回答。しかもアレンエドモンズが所有する前はマイケルの祖父と家族が工場を所有していたことも判明した。写真の靴はそのランコートにMTOしたハンドソーンローファー。

(3) 高価な一足

アレンエドモンズからファクトリーを買い戻したランコートで現在一番高い靴が写真のアリゲーターペニー。2022年に3000㌦だったが3年経った今もお値段据え置きだ。物価高が進むアメリカで製品価格を値上げしないのは単純に売れないからだろう。消費者にとってアメリカ製品は高いという感覚なのかもしれない。

(4) キャンプモック

こちらは「メイン州のハイランドシューカンパニーが製造を請け負ったトップサイダー」と以前紹介したが実際はこの靴を購入した時点で既にハイランド社は廃業していたようだ。そこでAIに尋ねると「ランコート社がスペリートップサイダーの靴を作っていた」との回答を得た。クロケット&ジョーンズよろしく様々なブランドのアメリカ製ハンドソーン靴を引き受けてきたようだ。

(5) 自社製品との比較

上がスペリートップサイダーのキャンプモック。下がランコートのオリジナルキャンプモック。踵部分の作りや羽根部分のパターンなど細部は異なるが太めで生成り色のナイロン糸で縫い上げたハンドソーンモカ部分は似ている。因みに定価は288㌦、日本円で42,360円だが国内では59,400円と割高だ。

(6) ユケテン

写真はクオッディと共同でビジネスを始めた日本人のシューデザイナー、ユキ・マツダ氏によるユケテン。だがAIによると初期は関与したものの2009年にはクオッディと離れたそうだ。自社工場を構えたユケテンは少量生産・高価格にシフトしたが2022年に購入した上のアングラ―モックは手頃な値段…同業他社に別注した可能性がある。

(7) 別注元…

別注先を探していたところ履き口がよく似た靴を発見。どちらも切りっぱなしの履き口に穴を開けて革紐を通している。メイン州に限って検索したところBare Bones Handsewnという名のメーカーだった。モカ縫い部分はクロスステッチになっているものの下のソール縫い合わせ部分はハンドソーンステッチが施されている。

(8) アカウント

因みに社名のBare bonesとは「最低限の、基本の」といった意味合い、社名の"Bare Bones Handsewn"はAIによると「シンプルで本質的かつ伝統的な職人技に重点を置いていることを示唆している」そうだ。写真はインスタグラムのアカウント、「良い靴はどんな日も特別なものにしてくれる」と書かれたタグが良いではないか。

(9) ユケテンその②

こちらが新たに仲間入りしたユケテン。82,500円の定価はそれまでのハンドソーンモカシンからするとかなり高額だ。AIによるとユケテンの靴は「手作り品質、ユニークなデザイン、高級素材の使用に重点が置かれそれら全てが高価格に反映されている」と分析している。特に熟練した職人の手作業に要する人件費も拍車をかけている。

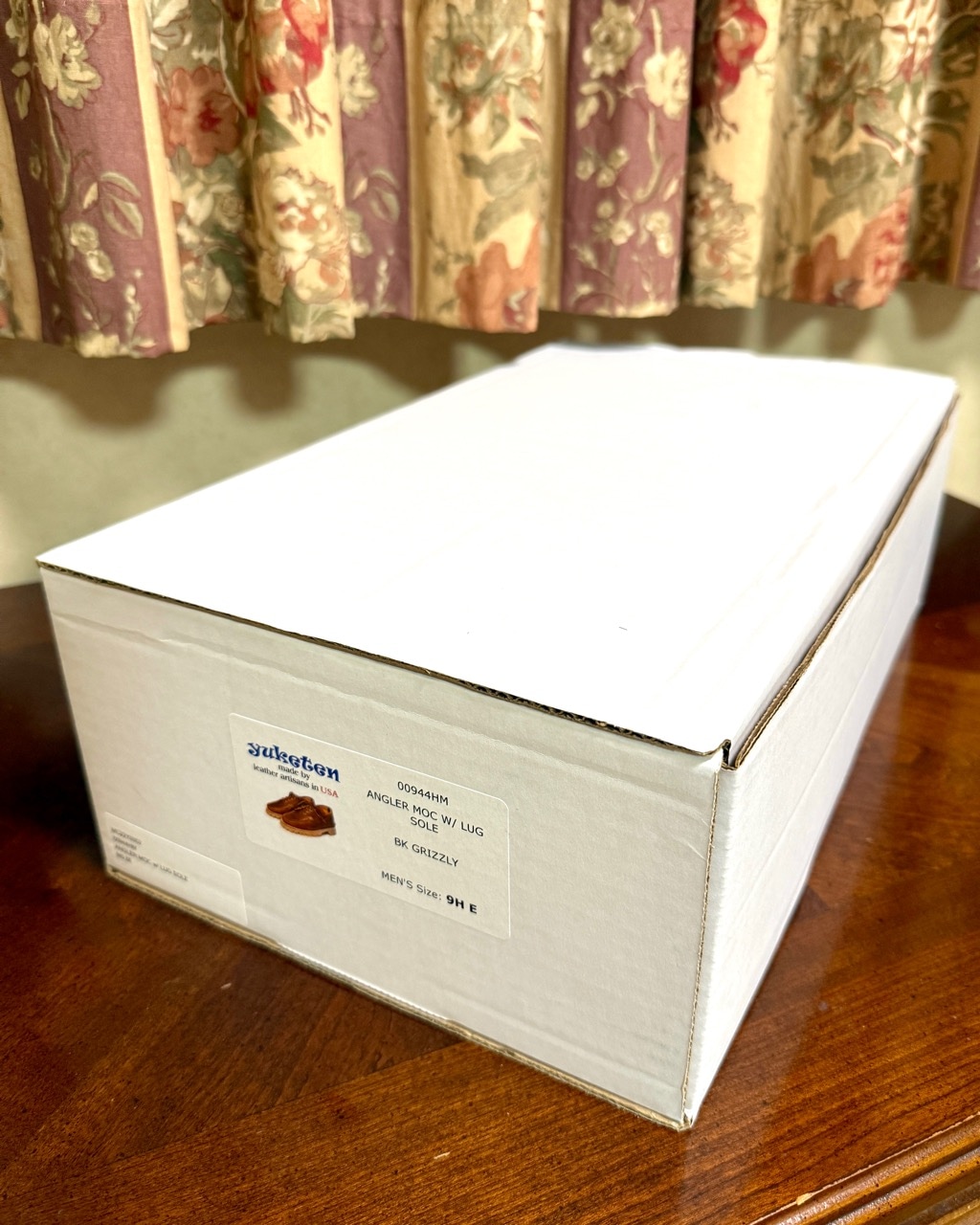

(10) アングラーモック

名前はアングラ―モック。ティンバーランドの3アイレット以来久々にラグソール装着のアメリカ製ハンドソーン靴の登場だ。因みに装着されているラグソールとはAIによると「登山靴などでお馴染みの厚底で波打つような独特の凹凸模様が特徴のソール」を指すとのこと。残念ながら元祖のティンバーランド3アイレットは随分前にアメリカ製ではなくなっている。

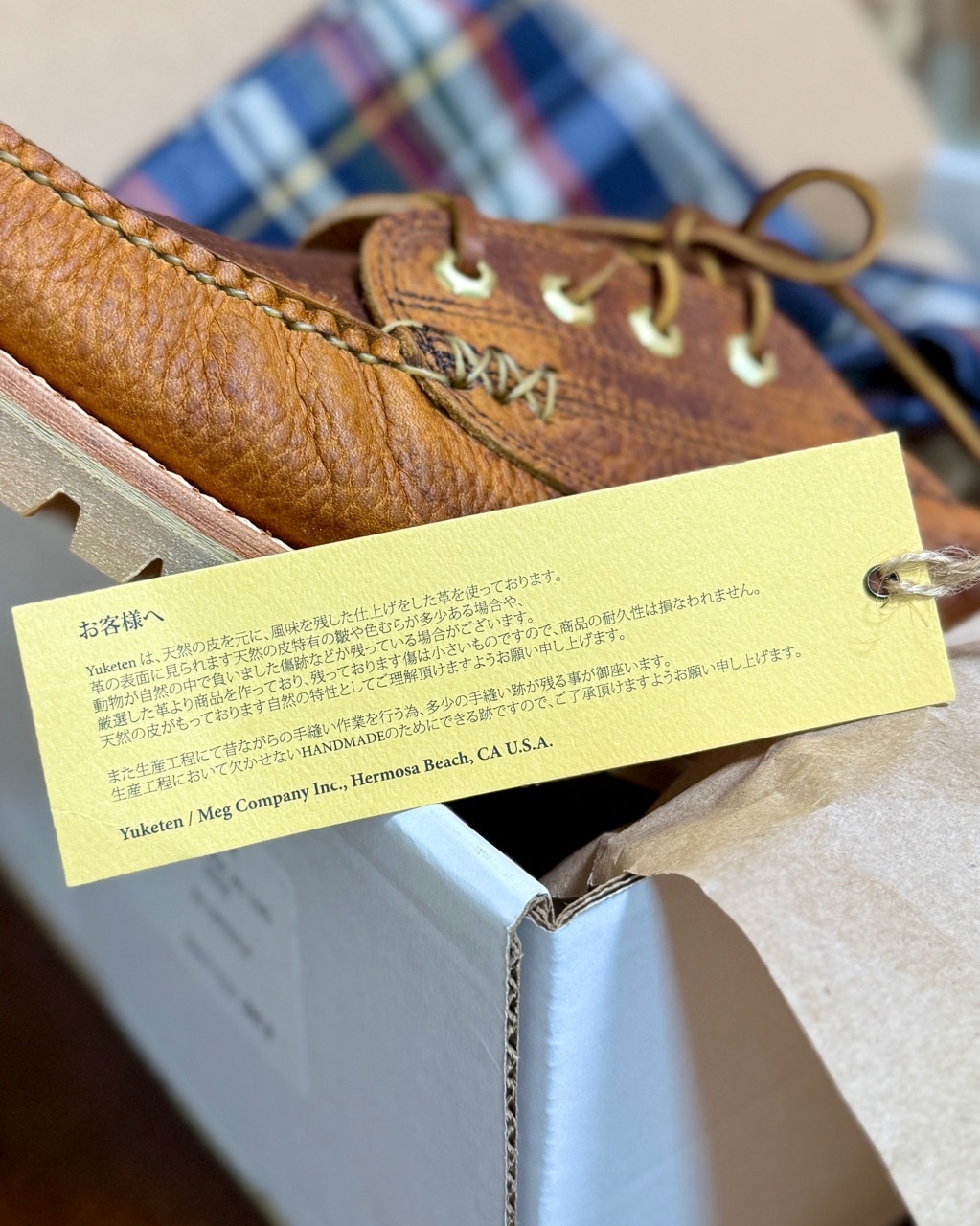

(11) 製品情報

製品情報の書かれたしおり、一番下にはヘッドオフィスのあるカリフォルニアの住所が書かれているがシューファクトリーはクオッディと同じメイン州はルイストンにあるようだ。肉厚で独特のシボが入った革は見たことがないもの。素材へのこだわりがあると書かれていたが確かに上質そうだ。

(12) 元祖との比較①

写真上がユケテン下が元祖ティンバーランド。アイレットの数は元祖ティンバーランドの方が見栄えよし。踵が意外と高いので歩く度にソール内部のシャンクが靴の屈曲を邪魔する形になり踵やつま先からラグソールが剥がれるのがティンバーランドのあるあるな不具合だ。果たしてユケテンはどうだろうか…。

(13) 元祖との比較②

写真下のティンバーランドはアウトソールに直接ラグソールが付いているが上のユケテンは間にラグソールと相性の良い中間材を一枚挟んでいるようだ。これでソールが剝がれにくくなると靴修理の職人さんから聞いたことがある。そこかしこに手抜きをしない靴作りが見られ、アメリカ製ということも合わせて考えるとティンバーランドの倍以上の値段も納得だ。

(14) ラグソール

ティンバーランドは自社ネームのラグソールだがユケテンは写真のようにビブラムソールを装着している。実はビブラム社の素材の多くは加硫ゴムと呼ばれる特殊なゴムを用いているらしい。通常のものより耐久性が高いとのこと。しかも品質認証を受けて合格したものだけを市場に出していると靴修理のプロがお薦めしていた。

(15) 専用ファクトリー

こちらはユケテンの公式サイトからファクトリーの写真を拝借して掲載してみた。ランコートやクオッディのファクトリーを検索するともっと広々とした屋内でセクション毎に靴を作っている様子が写っているがユケテンのファクトリーは工房といった雰囲気だ。一人の職人が完成までを担う丸縫いのようにも見える。

(16) 品質へのこだわり

ユケテンの公式サイトによれば「1985年の設立以来高いスキルをもつ熟練職人の手によってのみ靴が作られている。ユケテン製品の全てのコンポーネントと原材料の選択は慎重な検討が反映されており、アメリカ産のオイルを含んだしなやかな革やイタリアのトスカーナで鞣されたグレインレザーなど上質な素材を用いて一足一足丁寧に作られている。」とのこと。

(17) ヒール

この踵のつまみ縫いは何て呼ぶのか調べたらキッカーバック又はヒールバックというそうだ。AIによれば「機能的な要素はないがローファースタイルの際立った特徴であり靴のデザインの一部として審美的な魅力を醸し出すのに一役買っている」とのこと。タッセルスリッポンの踵に付くフォクシングのようなものか…。

(18) ブラスの鳩目

部材にもこだわるユケテンらしい六角形の真鍮製アイレット。AIに真鍮の魅力を尋ねると「経年変化と美しい風合いにある」という。革製品の経年変化と歩調を合わせるように真鍮の表面に酸化銅が生成されて黒ずんだり緑青が浮いたりすることで革製品全体に独特の味わいと深みが生まれるのだという。

(19) 太陽の下

太陽の下では如何にも良さそうな革に見える。これがトスカーナで鞣された革か…と想像してみた。インスタグラムでは欧米のドレスシューズが中心、自分もジョンロブやクレバリーなどのビスポーク靴にオールデンのコードバン靴を投稿すると反応も良い。だが写真のようなメイン州の靴職人が丹精込めて作った靴に対する反応は今ひとつなのが残念だ。

(20) ソックスの合わせ

ラグソールのアングラ―モックに合うのはラグソックス。締めは語呂合わせのようだが事実鉄板の組み合わせだ。因みにラグソールは英語で"lug sole"、一方ラグソックスは英語だと"ragg socks"となる。RとLの違いは日本語では表記できないので注意が必要だ。AIによればラグソックスは「ウール素材が多く寒冷時や野外活動用に厚くて耐久性のある靴下」とのこと。

今回はアメリカンハンドソーンモカシンの聖地メイン州について色々調べてみたがAIには大いに助けられた。因みに廃業したハイランドシューカンパニーについてAIに尋ねたところ「アジアの安価な労働力に直面したアメリカの靴産業の衰退という構図そのもの」と指摘している。一方ランコートはアレンエドモンズが閉鎖した工場を買収して成功した例として挙げていた。

さらに突っ込んで"Why did American shoe manufacturers in Maine fall into decline?"と問いかけると「特にメイン州のアメリカ靴産業はオフショアリングや技術進歩、安価な大量生産品の台頭といった要因の組み合わせによって衰退に直面した。労働コストの低いアジアの国々からの競争に加え消費者の好みの変化や輸入靴の人気が高まり業界の衰退に拍車をかけている」と回答した。

※質問は「なぜメイン州のアメリカ靴業界は衰退したのか?」

最後に"Why don’t American consumers buy products made in USA?"と質問した。するとAIは「アメリカの消費者は一貫して自国製品を優先しておらず価格や入手可能性が重要なファクターとなっている。一部消費者はアメリカ製品を買ってサポートするが商品コストが高いことがネックとなる場合が多い」とのこと。ガーランドシャツカンパニーが閉業した理由と全く同じだ。

※質問は「なぜアメリカの消費者はアメリカ製品を買おうとしないのか?」

自分のようにアメリカ国民でないがアメリカ製品をサポートする消費者は少なくない。だが「アメリカ国民の多くはメイドインUSAへの関心が欠如している」と答えた件のシャツ会社の関係者の言葉は「ならばタリフ=関税で解決を図ろう」というアメリカの現状に連なる。だがAIは「アメリカ国民がみなアメリカ製品を買いたい」と思っても供給能力がないとも指摘している。

来年はアメリカを久々に訪問しようと思っている。その時アメリカがどんなことになっているのか不安もあるがぜひメイン州を訪れてランコートやユケテンの工房を巡ってみたい。

By Jun@Room Style Store