2025/08/17 15:05

前回のブログに続いて今回は北海道バイク旅の第2回目となる。昨年秋の旅行記「北の大地へ」でも書いたがこの60年で北海道の鉄路はほぼ半減しており、道内各地の鉄道遺構を訪れるファンや観光客が増えていると聞いた。乗り鉄や撮り鉄ならぬ廃線鉄なる言葉も誕生するほどポピュラーになっているようだ。

実際鉄道趣味とは縁遠い人が遠く離れた九州から参加するほど連日満員の廃線ツアーもある。こうなると鉄道遺構も立派な観光資源だが廃止後相当な年月が経っており劣化が進んでいる場合も多い。国の登録有形文化財に指定されれば保全・修理等の経費が一部補助されるが文化財として保護が難しい場合もある。

ともあれ早速上陸後初の訪問地「幾寅駅」を拝見しながら鉄道遺構を巡る旅をスタートさせようと思う。

扉写真はJR北海道の幾寅駅跡

(1) 幌舞駅の看板

三角屋根の下に付く看板は「幌舞駅」だが正しくは「幾寅駅」であった。過去形で書いたのは2016年の台風災害で不通のまま昨年3月末で廃止となったからだ。復旧費用や運営について地元と協議を続けるも「廃線やむなし」に至ったようだ。尤も台風被害がなくともJR北海道は廃止の方針を地元に伝える予定であったと聞く。

(2) 駅舎の中①

幾寅駅がなぜ「幌舞駅」の看板を掲げていたのか…という疑問は駅舎内に入ればすぐに分かる。理由は高倉健主演の東映映画「鉄道員」のロケ地となったためだ。映画の中では幌舞線の終着駅という設定だったが実際は根室本線の中間にある幾寅駅であり、ホームに立つと残る線路が両方向に伸びていることが分かる。

(3) 駅舎の中②

タイトルは「鉄道員」だが主人公の佐藤乙松が蒸気機関車乗りだったことから「ぽっぽや」と読む。戦後復興に尽力し駅長として幌舞駅に着任した乙松…授かった一人娘を亡くした日も妻を亡くした日も駅に立ち愚直に職務を全うし終えようとするある日一人の少女が現れる…そんな筋書きだ。執務机には故高倉健さんの遺影が飾られていた。

(4) 駅舎の中③

映画で見るシーンとは異なるカメラによる記録…見ていて飽きない。主演の高倉健さんはこの映画で日本アカデミー賞主演男優賞を受賞、監督の故降旗康男さんも日本アカデミー賞最優秀監督賞・脚本賞を受賞されている。なお原作者の浅田次郎さんも1997年に『鉄道員(ぽっぽや)』で直木賞を受賞されている。

(5) ホーム下の花壇

既に廃駅となって1年以上経っているがホームと駅舎の間には地元の方々の手により花が咲き植物も手入れがなされている。一段高いホームと駅舎を繋ぐ階段の存在が幾寅駅をロケ地とした決め手の一つだそうだ。ロケ開始前の旧幾寅駅はクリームの板貼りだったがロケに合わせて木目を生かした横板張りに改装されている。

(6) 廁

駅舎の外観に合わせて厠も横板張りに改装されていた。映画の中では生後二ヶ月で亡くなった実の娘「雪子」が舞い戻って父親の佐藤乙松駅長と再会、トイレを怖がる少女のために待つシーンで登場する。セットかと思ったら実際に使えるのに感激、訪れる観光客の為だろう、中も清潔に保たれているのに感動した。

(7) ホームの駅名版

廃線後一年経ったホーム上。廃駅なのに「幾寅駅」の看板を新しく付け替えたそうだ。因みに昨年3月末で廃線となった富良野~新得間は新得から東鹿越までは代行バス、東鹿越~富良野までは富良野側から列車が乗り入れていたという。僅か一駅先の東鹿越まで列車が来ていたことを思うと幾寅駅が不憫でならない。

(8) 新得方面

ホームから新得方面を望む。ホームの先には草木が浸食してきている。一つ先の落合駅はかつて「狩勝峠」のきつい勾配を登って来た蒸気機関車の休憩地として重要な役割を担っていたという。その落合駅も今は緑に覆われ「自然に還りつつある」とのこと。地元の人達によって保たれている幾寅駅とは異なる景観のようだ。

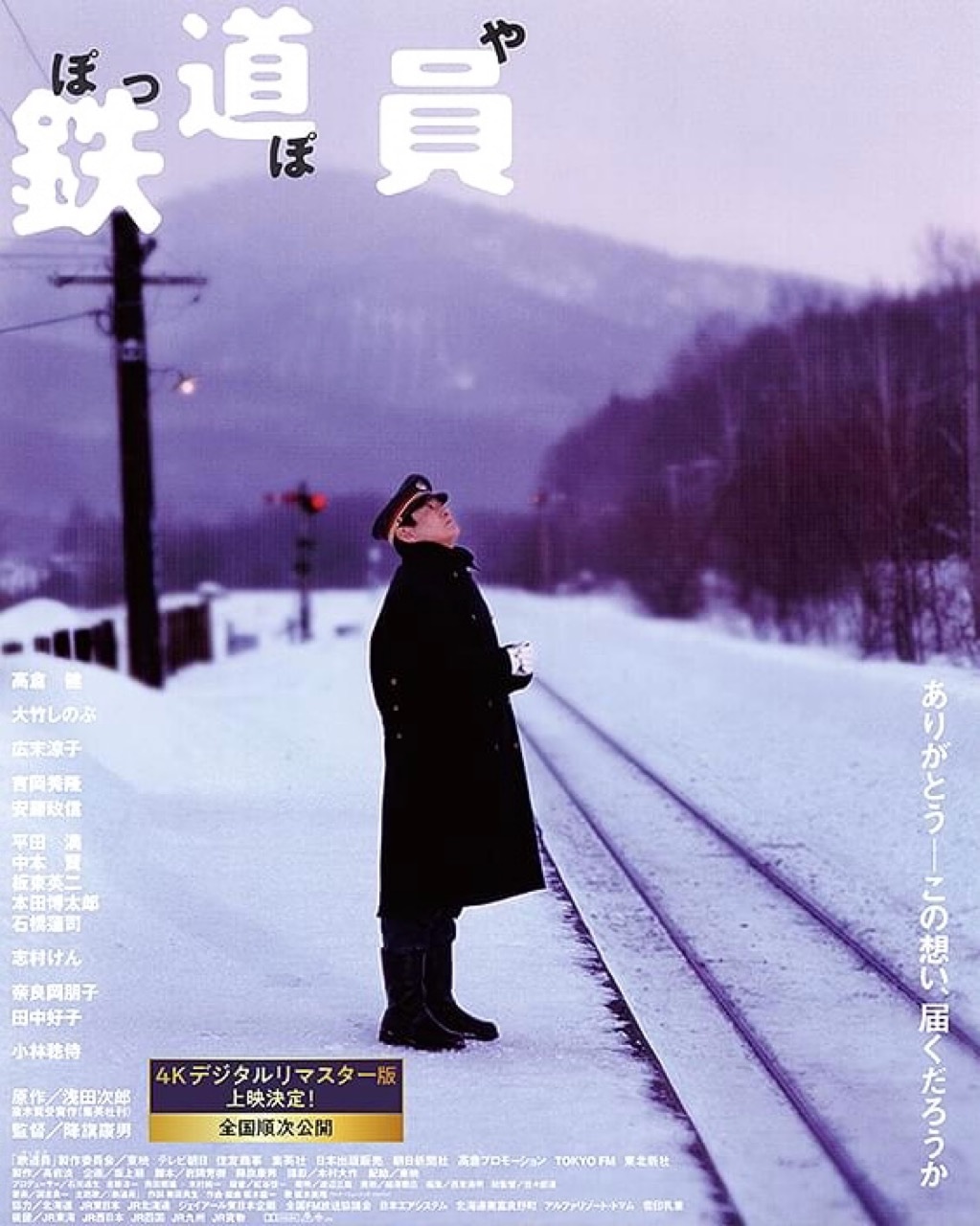

(9) ぽっぽやのポスター

映画「鉄道員・ぽっぽや」のポスター。幾寅駅のホームから新得方面を写したもの。遠くに見える腕木式信号はセットの一部。昔は全国どこでも見られた信号機だったが今は赤・黄・緑の色灯式信号機と交代し、現存するのは青森県の津軽鉄道「津軽五所川原駅」と「金木駅」のニ駅それも三基のみだという。

(10) 富良野方面

こちらは富良野方面に伸びる線路。ホーム先を横切る道路あたりで線路に柵が張り巡らされている。ラベンダー畑を訪れる観光客で賑わう西隣の富良野市や星野リゾート運営トマムを擁する南の占冠村へはJR北海道が特急列車を走らせているのにここ南富良野町は鉄道で訪れることが出来ないのが残念だ。

(11) だるま食堂

駅前にあるこちらのセットは「だるま食堂」。故志村けんさん唯一出演したという映画での役柄は臨時炭坑夫の吉岡肇。同じ炭坑夫とけんかをする場面で登場する。炭坑事故で吉岡肇が亡くなると連れ子を我が子同様可愛がった佐藤乙松夫妻やだるま食堂の女将さん(故奈良岡朋子さん)とのやりとりが思い浮かぶ。

(12) ひらた理容店

主人公の佐藤乙松が散髪をするシーンで登場したセットの「ひらた理容店」。2018年に訪れた人のブログを拝見すると四角いタイル張り(のように見せている)部分は白かったが入り口のドアを緑に塗り替えた時に一緒に塗り替えたのだろうか。以前にも増して綺麗に保たれている気がした。

(13) 井口商店

こちらは井口商店のセット。よく見ると商店の看板を掲げた外壁下は地面との間に隙間がある。もっとも草が生い茂っていたり雪に埋もれていたりすれば隠れて見えないので十分本物のように映るのだろう。こちらも手入れが行き届いており南富良野地域おこし協力隊の皆さんの手で昨年外壁補修がなされている。

(14) 配役

幌舞駅の前に立つ主役の故高倉健さんと妻役の大竹しのぶさんに同僚役を演じた小林稔侍さん。映画「鉄道員・ぽっぽや」は第23回日本アカデミー賞では主演賞をはじめ助演賞、撮影賞など13部門で受賞した。いかに高評価だったか分かろうというもの。ロケ中炊き出しに当たった南富良野町の皆さんもさぞ喜んだことと思う。

(15) 倉庫

ひらた理容店の隣にある黒塗り倉庫もセットのようだ。2020年当時の写真では赤く錆が浮いているように映っていたが訪れた時は黒く塗り直されていた。インスタグラムの公式「南富良野まちづくり観光協会」アカウントには定期的に修繕してる様子がアップされている。訪れる側としては感謝しかない。

(16) 夕食

幾寅駅でゆったりい過ぎたのでガソリンを満タンにして今夜の宿泊地、ぬかびら温泉へ大急ぎで向かう。高速道路は時速80㌖、一般道は時速60㌖で止まることなく走り続けるも遂に日没…真っ赤な西空が綺麗だ。士幌で再び満タンにして19時10分、チェックイン最終時刻10分過ぎで宿に到着した。

(16) 上士幌ポーク

北海道最初の宿は糠平温泉ホテル。夕食の間に布団を敷いていておくれる和風スタイル、ホテルというより旅館の方がしっくりくる。夕食時間を19時30分にずらしてくれたのでバイクウェアを脱ぎ室内着に着替えて併設レストランへ。今日のメインは上士幌ポークの鉄板焼きだがこれが抜群に美味しい。

(17) 温泉

夕食後に温泉に入って翌朝もう一度温泉に浸かる。泉質は重曹泉、肌が滑らかになる「美人の湯」だが飲用すれば胃腸病にも効果があるし神経痛・筋肉痛・肩こりにも良いらしい。昨日北海道に上陸してから昼食も取らず幾寅駅に寄った以外走りっぱなしだったせいか腕がパンパンだったが一気に楽になった。

(18) 朝食

和朝食は栄養バランスが良く、体調を整えたり集中力を高めたりといった効果が期待できるという。ご飯とみそ汁に焼き魚と漬け物、卵焼きや納豆などの副菜まで揃っている朝食は久しぶり、いつものトースト&ヨーグルトと違ってでゆっくり時間をかけて朝食を楽しまる有り難さよ…お陰で気力が回復してきた。

(19) 地のもの

地の卵を使った目玉焼きと上士幌町の納豆。わざわざカードを置いてくれるのでつい目が行ってしまう。なんでも豆が割れにくくコンバインでの収穫が可能なため秋田大豆からハヤヒカリに品種を切り替えたそうだ。納豆と生卵の白身は互いに結合すると吸収されにくくなるため加熱した卵と一緒に食べるのがお薦めとのことだ。

(20) 朝のぬかびら温泉

ぬかびら温泉街の朝。日中は飲食店が4軒営業しているそうだが早朝ということもあって人の気配はなく静けさがあたりを覆う。予報では今日いっぱい天気は崩れることはなさそうだ。この後ホテルをチェックアウトしてバイクを荷物を預け、ここぬかびら温泉から鉄道遺構を巡るツアーに参加することになっている。

(21) ホテル玄関

こちらがお世話になった糠平温泉ホテル。昭和四年創業(1929年)とあるので今年で開業96年目になる。因みに開湯は1919年、一帯は既に100周年を迎えたそうだ。明治から開拓の始まった北海道では歴史ある温泉だが人口は僅か94人。それでも全国から鉄道遺構見学ツアーに客が集まってくる。

北海道で最初に訪れた鉄道遺構「幌舞駅」は「鉄道員・ぽっぽや」記念館と呼べるほど一帯の手入れが行き届いている。映画の中では廃線間近という設定の幌舞線だったが実在の幾寅駅も同じ運命を辿ることになってしまった。それでも自分が訪れた時も絶えず他の観光客を見かけた。映画の影響かセットの前で撮影していたのが印象に残る。

実はこの幌舞駅、日本だけでなくアジアを中心とした海外からの観光客にも人気だそうな。なんと年間4万人も訪れるとのこと。しかも自分のような鉄道好きは僅かで多くは映画ファンや写真映えのする施設に魅力を感じているようだ。自分は長居したが「幌舞駅」で忙しなく時間を過ごして移動する観光客を見るともったいないな…と思う。

せっかくだから記念館に訪れた観光客が楽しめる有料アトラクションや記念品販売があればよいのだが。具体的には幌舞駅限定切符や残っている線路を使ったトロッコ体験など…素人の考えと叱られそうだがこれ程の素晴らしい施設、訪問客も一体となって保全運動に参加できる仕組みがあれば観光資源としての価値も更に高まるに違いない。

By Jun@Room Style Store